Ricordiamo che dallo scorso maggio, con l’osservanza di un minuto di silenzio, l’Italia ha inaugurato una serie di eventi commemorativi del I centenario della Grande Guerra, che si celebreranno, da nord a sud e da est ad ovest, fino al 2018. Vediamo il quadro dei finanziamenti e alcune significative iniziative per conservare la memoria collettiva con particolare riguardo per le future generazioni.

{loadposition googlebarbaro}

“Un popolo senza memoria è un popolo senza futuro” (cit. Luis Sepulveda). Gli architetti, come gli storici, dovrebbero sentirsi investiti dell’onore e onere, di tramandare il patrimonio monumentale per testimoniare il fallimento della politica basata su “un’economia a mano armata”, responsabile della distruzione irrimediabile della biodiversità umana, ovvero di preziosi saperi popolari (quelli più vulnerabili, poiché verbali), ma soprattutto la principale causa di traumi psicofisici irreversibili, spesso ereditati inconsapevolmente dai discendenti delle vittime.

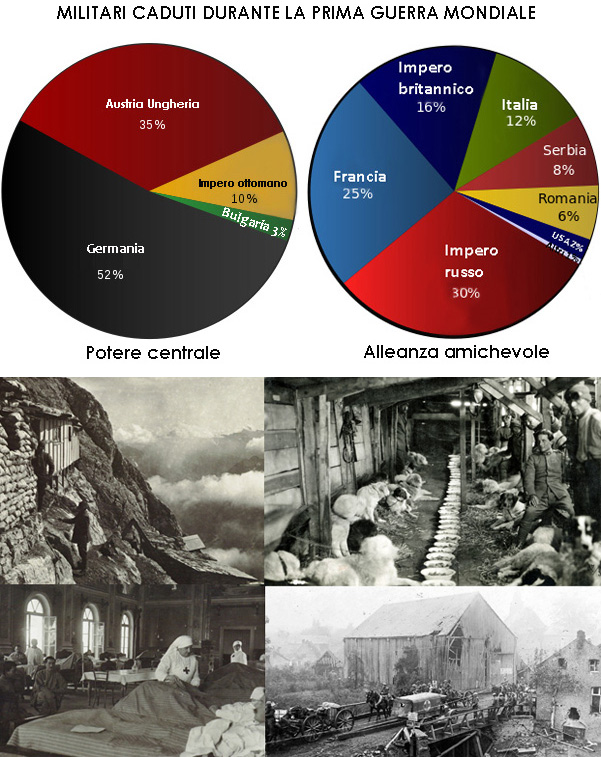

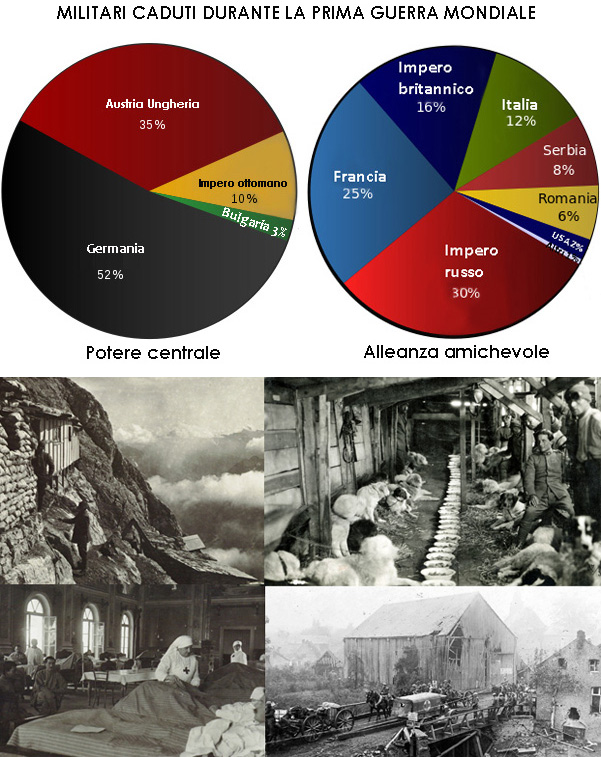

A causa della prima guerra mondiale, il nostro popolo (suddito del re Vittorio Emanuele III di Savoia) pagò -dopo quello francese e tedesco- uno dei più alti tributi: circa il 3,48% perse la vita, di cui 651.000 militari e ben 589.000 civili (Philip J. Haythornthwaite, The World War One Source Book, Arms and Armour, 1993).

I padri fondatori della nostra Repubblica, quando scrissero l’art. 11 della Costituzione (in vigore il 1º gennaio 1948), si resero ben conto delle nefaste conseguenze dei conflitti bellici: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

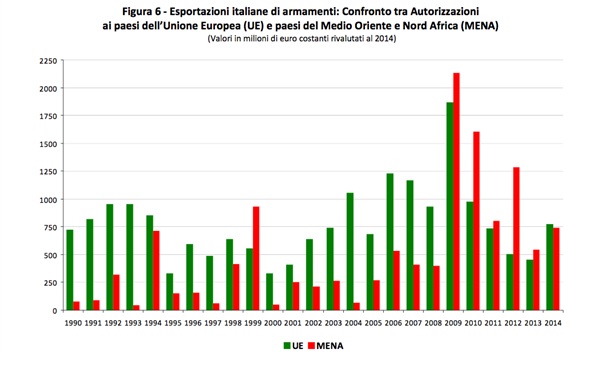

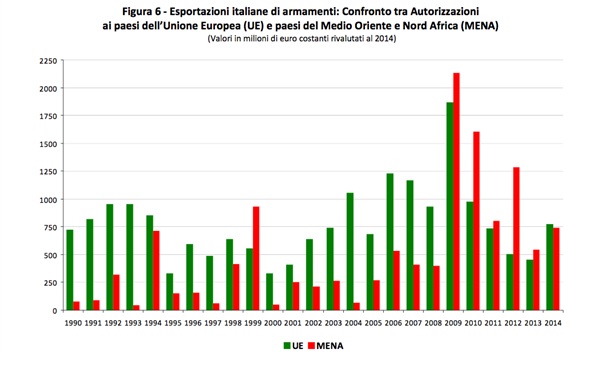

Ben lungi, dunque, dai principi pacifici fondanti il nostro Stato, i Governi dall’11 settembre del 2001 hanno incrementato la spesa pubblica per potenziare gli armamenti. Nel 2012 il Nostro ha investito complessivamente 23 miliardi di Euro, e grazie all’appoggio finanziario di numerosi istituti di credito –anche nostrani- continua ad autorizzare le esportazioni di armi anche in aree calde per un totale di 6,6 miliardi di Euro. Inoltre, analizzando il Libro bianco sulle spese militari del 2012 (di Sbilanciamoci), emerge un paradosso inaccettabile per la gente di buon senso: mentre le sofferenze sociali per la crisi economica -acuitasi dal 2008- stanno ancora crescendo in modo esponenziale, i generali del nostro Paese si dilettano in “giochi di guerra” per una difesa “preventiva” fuori dei confini nazionali. Quelle stesse risorse potrebbero, invece, essere investite ad esempio in opere pubbliche di restauro e conservazione della memoria collettiva, rilanciando così il settore delle costruzioni da anni agonizzante e magari nel contempo anche il turismo culturale.

In altre parole, noi cittadini dobbiamo sostenere azioni militari che niente hanno a che vedere con il criterio di “difesa sufficiente” e soprattutto coerente, non solo con il menzionato art. 11 della Costituzione, ma nemmeno con l’art. 52 (ruolo nazionale e democratico delle forze armate).

Invece di “svuotare gli arsenali e riempire i granai”, in un silenzio assordante da parte della stampa, il nostro Governo preferisce salvaguardare gli interessi e i privilegi della casta militare, e ridurre linearmente i fondi per il servizio civile del 77%, togliendo così alla collettività preziose risorse umane, spendibili nei servizi sociali, nell’auspicabile conversione ecologica e in definitiva in disarmo.

LE INIZIATIVE A TUTELA DELLA MEMORIA COLLETTIVA

Per la commemorazione del Centenario della prima guerra Mondiale il Governo si è prefisso di armonizzare le attività promosse dai diversi enti, pubblici e privati, coinvolti, coordinando, o avviando iniziative aventi i seguenti obiettivi generali:

- ricordare la Grande Guerra, l’eroismo e il sacrificio dei soldati e della cittadinanza, e tutte le vicende – politiche, culturali, civili – ad essa legate come episodio di fondamentale importanza nel processo di costruzione dell’identità europea, della nostra storia nazionale e di coesione tra gli italiani di ogni regione;

- promuovere il recupero di storie e luoghi della memoria, spesso dimenticati o trascurati, valorizzandone quelli già inseriti in circuiti museali, o turistici, e potenziandone la conoscenza;

- rendere immediatamente riconoscibili per i cittadini tutte le iniziative legate alle Commemorazioni.

I comitati Interministeriale per il Centenario della prima guerra mondiale e Storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, con il supporto progettuale e operativo della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, sono gli enti deputati alla definizione degli obiettivi, all’individuazione delle iniziative e alla loro pianificazione nel quadriennio 15-18.

Il web dei monumenti e il programma degli eventi commemorativi

Con il fine di rendere consultabile, in forma unitaria, il patrimonio censito dall’Istituto Centrale per il Catalogo, in collaborazione con le soprintendenze territoriali, è stato creato un apposito portale. Nella sezione ‘’Documenti e immagini della Grande Guerra’’ sono già visualizzabili le prime 6.000 schede illustrative relative ai principali monumenti ai caduti.

Tra gli eventi passati menzioniamo la proiezione del film-documentario “Fango e Gloria”, promossa dalla RAI, nel quale viene ricostruita la storia del Milite Ignoto, i cui Resti mortali sono tutt’oggi tumulati nel complesso monumentale del Vittoriano a Roma. Rimandiamo alla consultazione della sezione “il programma delle regioni” nel sito per visualizzare la programmazione dei futuri eventi commemorativi.

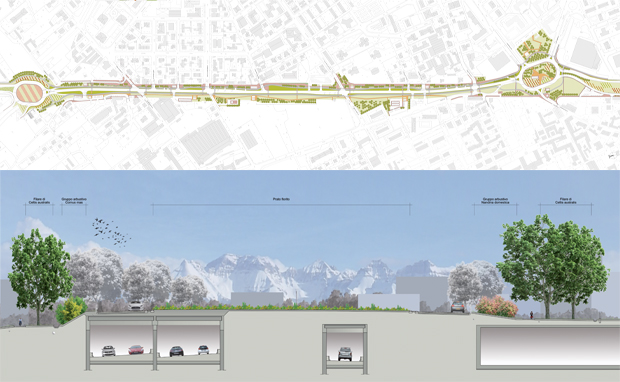

IL QUADRO DEI FINANZIAMENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO

Il piano degli interventi infrastrutturali e dei riallestimenti museali, per commemorare il centenario della Grande Guerra, venne inaugurato con la Legge 7 marzo 2001, n. 78 “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale”, pare sulla base di una profonda ricognizione delle iniziative programmate da enti pubblici e privati -sia a livello nazionale che extra nazionale- con l’obiettivo ambiziosissimo di realizzare un “Memoriale diffuso” attraverso le seguenti azioni:

- il recupero dei luoghi che conservano la memoria del primo conflitto mondiale: sacrari, forti, trincee, camminamenti, etc.;

- la valorizzazione di quelli già inseriti in circuiti museali e turistici attraverso il coinvolgimento delle comunità locali;

- la creazione di una rete nazionale, per favorire uno sviluppo culturale, didattico e turistico sostenibile, rivolto anche a visitatori non italiani.

Il MiBACT, in accordo con il ministero della Difesa selezionò i seguenti nove interventi di restauro conservativo:

- Sacrari in Italia: Redipuglia, Cima del Grappa, Asiago, Montello, Caduti d’Oltremare, Oslavia;

- Cimiteri militari all’estero: Bligny in Francia, Mauthausen in Austria, Caporetto in Slovenia.

Con la menzionata legge dovevano essere finanziate anche le più avanzate tecnologie multimediali per i musei esistenti, già oggetto del restauro conservativo. Le coperture finanziare, incluse le autorizzazioni a contrarre mutui con onere a carico del bilancio dello Stato, erano state assegnate dal Ministero in questione, prioritariamente, ai progetti relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-18 (sugli altopiani vicentini). Durante i quindici anni precedenti al Centenario, dunque, potevano essere spesi complessivamente circa 13,25 milioni di euro, cifra all’epoca espressa in Lire rivalutata oggi in base al tasso medio annuo dell’1,5% secondo l’ISTAT.

Il Governo Berlusconi, con il D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare, in vigore dal 9/10/2010, abrogava una serie di leggi tra cui anche la menzionata 78/2001, che fino al 2004 aveva erogato complessivamente 548.098 Euro. Ecco i beneficiari in ordine decrescente dell’ammontare del finanziamento ottenuto: Veneto (273.739€), Stato Maggiore dell’Esercito (75.000€), Emilia Romagna (43.000), Lazio (36.151€), Piemonte-Valle D’Aosta e Campania (50.000€), Toscana (18.000€), Liguria (8.000€) e Lombardia (4.118€).

Nel 2014, dopo una pausa di un decennio, con la “Legge di Stabilità” (art. 1 com. 309) il Governo Renzi riformula lo stanziamento per iniziative celebrative del primo Centenario e istituisce un fondo presso la Presidenza dei ministri pari a 3 milioni di Euro per il biennio 2015-16. Le destinatarie della menzionata sovvenzione sono le iniziative culturali commemorative, sia pubbliche che private, collocate entro due grandi aree: restauro e ripristino dei monumenti e iniziative di carattere culturale, a loro volta divise in due sezioni in base al tipo di proponente; le prime sono promosse dal Comitato del MiBACT (mostre, convegni, pubblicazioni, attività con le scuole) e le seconde sono proposte al Comitato del MiBACT da enti terzi (tra i beneficiari annoveriamo l’Accademia di Brera e il CONI).

Attualmente le fonti finanziarie disponibili per il settore dei beni culturali e paesaggistici sono di varia natura: possono essere stanziamenti statali, o regionali (relazionati con i fondi comunitari) ed hanno differenti beneficiari: organismi del MiBACT, Enti Locali e Istituti privati. Al MiBACT è attribuita una quota degli utili derivanti dal gioco dell’estrazione del Lotto, pari ad un importo annuo di circa 155 milioni di euro. Tali fondi sono assegnati in base ad un programma triennale e sono destinati al recupero ed alla conservazione di beni architettonici e paesaggistici, archeologici, artistici e storici, archivistici e librari.

Nelle Regioni a Statuto speciale (a cui è affidata, per legge, la diretta gestione dei Beni Culturali) tali risorse finanziarie vengono integrate da fondi stanziati dalle Leggi Finanziarie. In aggiunta, esiste un programma di sostegno economico per la tutela della memoria collettiva da parte della UE, si tratta di fondi strutturali destinati all’attuazione di interventi specifici, rispondenti a determinati requisiti. Tali fondi, detti anche indiretti, sono organizzati e distribuiti attraverso i Documenti di Programmazione Regionale. I beneficiari di tali risorse sono gli enti locali territoriali (in primis i Comuni e i loro Consorzi) e loro associazioni (anche con soggetti privati) le cui iniziative vengono programmate in modo da attivare il cofinanziamento, appunto, dei fondi strutturali comunitari.

Per quanto riguarda le Regioni OB1, il finanziamento è regolato dall’Asse III-Risorse Culturali, mentre per le Regioni OB2 si hanno indicazioni legate soprattutto ai Sistemi Locali di Sviluppo.

I MONUMENTI COMMEMORATIVI AI COMBATTENTI CADUTI

In molte cittadine italiane, paesi d’origine dei combattenti, troviamo almeno un monumento dedicato alla memoria del loro immane sacrificio, del tutto simili a quello in cui è ricordato il bisnonno dell’autrice (Luigi Scapin) nel paese di origine, Dese di Favaro Veneto.

Questo è l’esempio tipico dell’usanza di menzionare assieme, e indistintamente, i caduti della prima e della seconda Guerra Mondiale. A distanza di anni tale pratica rende difficile -se non impossibile- la ricostruzione della storia di ogni singolo defunto. Inoltre, il monumento rappresenta un raro esempio di raffigurazione dei ritratti al lato dei nomi dei soldati defunti, realizzati su ceramica. Alcuni ritratti purtroppo sono scomparsi, probabilmente andati distrutti.

Secondo la scheda redatta a dicembre del 2013 dalla Soprintendenza di Venezia, il menzionato monumento è datato tra gli anni ‘20 e ‘40 del XX secolo, e già non si trovava in buon stato: era ricoperto da una patina grigia, fessurato diffusamente e rimaneggiato in modo non professionale. Secondo gli addetti ai lavori (restauratori specializzati in opere d’arte) è pratica assai diffusa la manomissione dei monumenti vincolati dalla Soprintendenza, per capitolati di restauro sotto la soglia dei 40.000 Euro (per i quali non è richiesta la categoria SOA OS 2A). Pertanto gli interventi sfuggono al controllo burocratico da parte delle autorità competenti in materia di tutela del patrimonio storico, e dunque vengono realizzati con la compiacenza dei responsabili degli uffici tecnici comunali che si fingono “ciechi-sordomuti”. Visti i tempi biblici di risposta, per il rilascio del nulla osta, da parte delle Soprintendenze (secondo una recente circolare del MiBACT purtroppo è ammessa la risposta anche oltre i termini di legge di 90 giorni) possiamo, dunque, supporre sia la più probabile giustificazione per un lavoro inadeguato e quindi abusivo, ma in ogni caso è inaccettabile perché spesso realizzato secondo metodi non professionali, i quali causano danni irreversibili, o almeno determinano costi aggiuntivi all’importo complessivo per interventi di ripristino, o demolizione dei falsi storici. In questo caso la Soprintendenza consiglia di denunciare l’illecito contro ignoti ai Carabinieri o alla Procura di competenza.

RINGRAZIAMENTI

Grazie all’associazione “Cime e Trincee”, e in particolare al contributo del presidente Daniele Girardini, l’autrice è riuscita a recuperare informazioni preziose a distanza di 99 anni dalla morte del proprio caro bisnonno materno (creduto disperso in guerra): alla brigata di appartenenza (Reggimento Fanteria della brigata Ivrea) durante il servizio militare, all’ultima posizione in vita (ospedale militare di Lugo di Romagna), le cause della sua morte (morbo contratto per ingerimento di acqua contaminata) e, in fine con grande emozione, alla localizzazione dei Resti mortali in un luogo molto lontano dalle sue origini (cimitero monumentale di Lugo di Romagna). L’autrice, raccontando la propria esperienza di ricerca, spera di incoraggiare altri studiosi a ricostruire gli ultimi giorni di vita dei propri cari ritenuti erroneamente dispersi. Infatti, senza determinazione, la ricerca storica avrebbe potuto abortire al primo scoraggiamento: l’assenza del nominativo del milite nell’Albo d’oro dei combattenti .

Probabilmente solo pochi sanno che esiste un altro albo cartaceo, oltre a quello più recente on-line e che evidentemente non è completo. Ciascun combattente è dunque registrato con le proprie generalità, i nomi dei genitori, data e luogo di nascita ed eventualmente anche della morte nel caso in cui fosse avvenuto il riconoscimento dei Resti, poiché spesso difficilissimo da farsi. Infatti, all’epoca, ciascun soldato veniva identificato mediante un foglio di carta pieghevole custodito, in modo rudimentale, in un cofanetto metallico portato al collo. Per la sua natura vulnerabile, tale documento spesso poteva venire facilmente compromesso durante i combattimenti e quindi la sua lettura divenire impossibile o andare perso.

Inoltre, l’autrice ringrazia sentitamente anche la responsabile del cimitero di Lugo di Romagna, Graziella Baldrati e il direttore dell’Archivio di Stato di Venezia, il dr. Raffaele Santoro. La prima per la sollecitudine nel verificare con estrema accuratezza la collocazione attuale dei Resti mortali del proprio bisnonno e il secondo per il sollecito e meticoloso contributo proferito nella ricerca anagrafica, nonostante le copiose domande di ricerca di documentazione militare, dovute alla ricorrenza del Centenario della Grande Guerra e a quelle per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di nostri connazionali emigrati.

I Resti del bisnonno assieme a quelli di altri combattenti caduti sono tumulati in una nicchia di una delle arcate del cimitero di Lugo, dietro una grande lapide marmorea, piuttosto anonima, seppur ben conservata dal 1930 come si evince da una foto scattata recentemente. L’omissione dei nomi dei caduti può essere giustificata solo dal difficile contesto storico ed economico, che comunque non giustifica la mancanza di rispetto nei confronti, in primis, dei soldati e in seconda battuta dei discendenti che si vedono impossibilitati a ritrovare facilmente il luogo di sepoltura.

Infine, la ricerca storica nel menzionato cimitero si è rivelata propizia poiché ha permesso di scoprire anche il sontuoso monumento che conserva i Resti dell’ “Asso degli assi” dell’aviazione militare italiana, il maggiore Francesco Baracca, situato a pochi metri di distanza.

L’APPELLO AL MINISTERO

Per concludere, in nome dei discendenti dei combattenti, l’autrice indirizza al ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica il seguente appello: tutti i monumenti -indistintamente, dal più grande al più piccolo- devono in futuro godere di identiche politiche di tutela, affinché in alcun modo il dolore possa essere gerarchizzato in base ai gradi militari, o alla cause della morte. Pertanto chiede che i soldi pubblici vengano amministrati in modo equo e trasparente, con l’auspicio che, per tale scopo, possano essere creati nuovi posti di lavoro di elevata professionalità.