La scuola secondaria situata nel villaggio di Roong in Cambogia, realizzata per merito di Architetti senza Frontiere (ASF Italia Onlus), ha meritato la medaglia d’argento del Premio Internazionale Architettura Sostenibile 2015, ideato e promosso dall’azienda Fassa Bortolo insieme al Dipartimento di Architettura dall’Università di Ferrara. Il contesto in cui sorge il progetto è quello di un villaggio povero nella provincia di Takeo, a 50km a sud di Phnom Penh, la capitale della Cambogia. Si tratta di un’area che vive una forte trasformazione economica e che vede un massiccio spostamento della popolazione nei nuovi poli industriali dislocati nelle campagne. In questa zona, l’associazione onlus Missione Possibile, aveva già realizzato una scuola primaria, per cui nel 2012 affida ad Architetti Senza Frontiere la missione di progettare una scuola secondaria.

{loadposition google1}

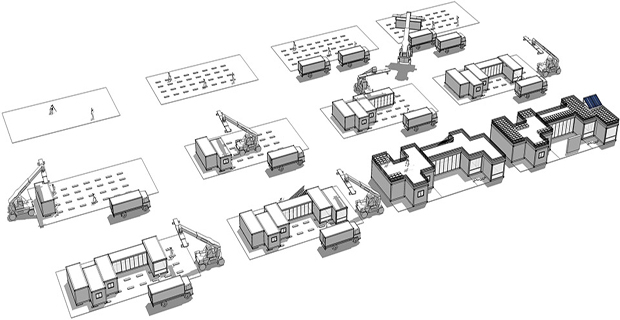

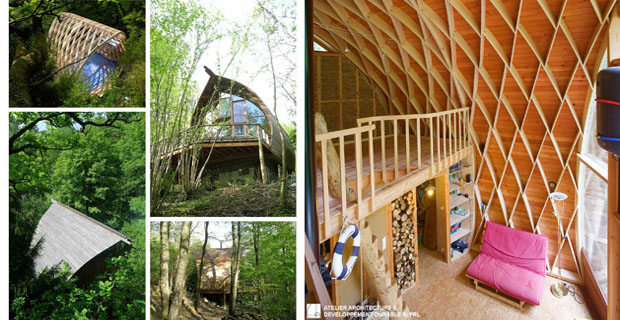

Il team di architetti concepisce allora un progetto che si basa su principi ecosostenibili, utilizza materiali e tecniche costruttive locali e impiega manodopera non specializzata, secondo la filosofia dell’autocostruzione in architettura.

IL PROGETTO DELLA SCUOLA DI ROONG

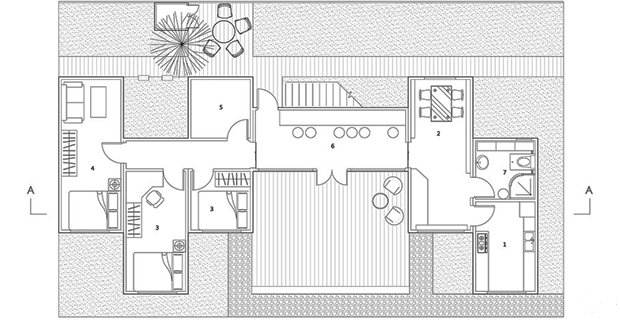

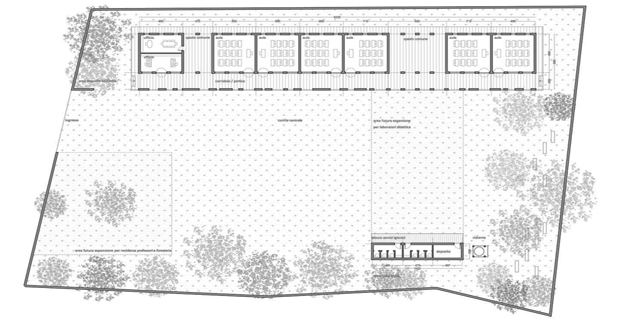

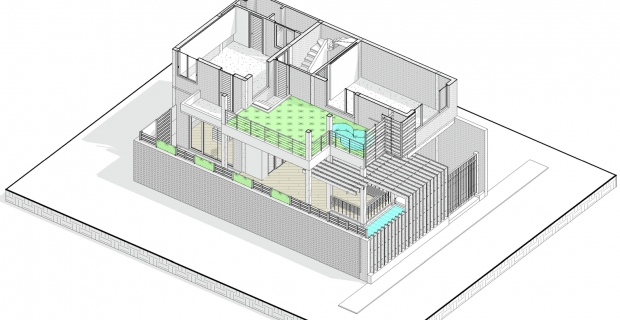

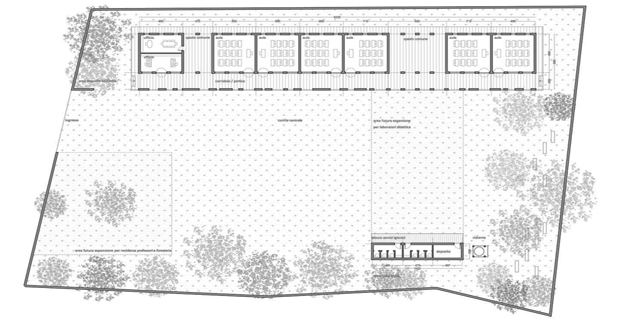

Il progetto prevede una prima fase (ultimata), in cui si realizzano sei aule e due uffici, e una seconda dove saranno costruiti due laboratori, alloggi e servizi per insegnanti e volontari.

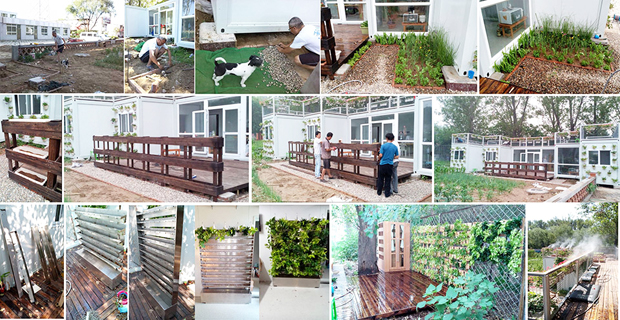

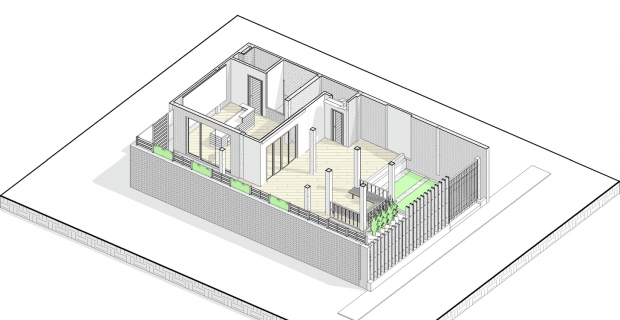

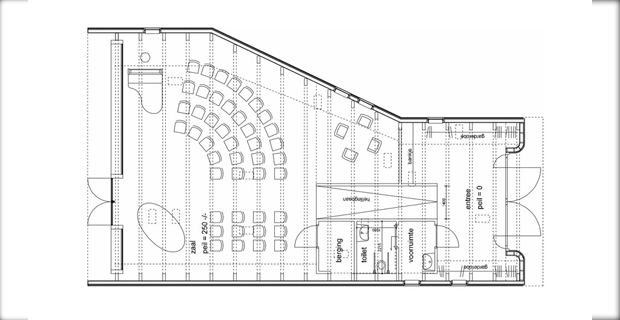

Da un punto di vista tipologico, l’edificio di presenta come un unico corpo in linea di dimensioni 62,8m x 10,2m. Da un lato si sviluppano le aule e dall’altro un lungo corridoio porticato funge da spazio di distribuzione ma non solo. Infatti, essendo ampio 3m e alto 5m, il corridoio si caratterizza luogo di condivisione e socializzazione, in un’ottica di trasformazione delle classiche gerarchie spaziali dell’edilizia scolastica, secondo le indicazioni della pedagogia moderna. Inoltre, non potendo sfruttare il cortile esterno durante i giorni di pioggia o di caldo torrido, il porticato diventa il luogo per l’incontro e il gioco.

Nuove connessioni spaziali

Gli architetti ripensano il rapporto tra aule e corridoio non solo a livello planimetrico ma anche spaziale. Le pareti delle classi vengono smaterializzate attraverso l’introduzione di grandi pannellature fisse in bambù. Ogni pannello, di dimensioni 1,7m x 3,6m, si compone di una serie di canne di bambù, a ritmo variabile. I culmi, infatti, sono più vicini tra loro ad altezza occhi rispetto alla posizione da seduto, così da evitare distrazioni visive.

Anche il rapporto tra portico e cortile viene progettato con un’idea ben precisa. L’intento è avere un diaframma permeabile con andamento variabile, che consenta una percezione visiva maggiore nella zona prospiciente le aree comuni, ovvero due piazze aperte che interrompono la successione delle aule. Si tratta di una sequenza di setti murari con un passo strutturale costante pari a 2,3m.

Il portico con le sue aperture e il diaframma di bambù sono anche gli elementi che maggiormente caratterizzano l’estetica dell’intero organismo.

I materiali e le tecniche

I materiali scelti sono per il 75% locali, mentre l’uso di cemento e ferro è relegato solo alle fondazioni. Terra cruda e bambù sono utilizzati secondo tecnologie costruttive industrializzate, al fine di poter adoperare manodopera non specializzata e ottenere una maggiore economicità di tempo e di risorse.

I mattoni sono, infatti, facilmente replicabili; attraverso una cassaforma in ferro è possibile realizzarne 16 di dimensioni 30x15x10 cm, con un solo getto. I blocchi sono allettati con malta cementizia e irrigiditi da ferri di 8 mm connessi alle fondazioni. Queste ultime presentano una maglia di strisce di bambù al posto della rete elettrosaldata, annegata all’interno del massetto e appoggiata su un foglio di poliuretano che la separa dal suolo.

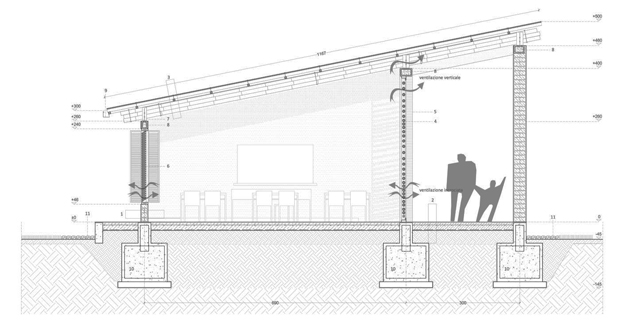

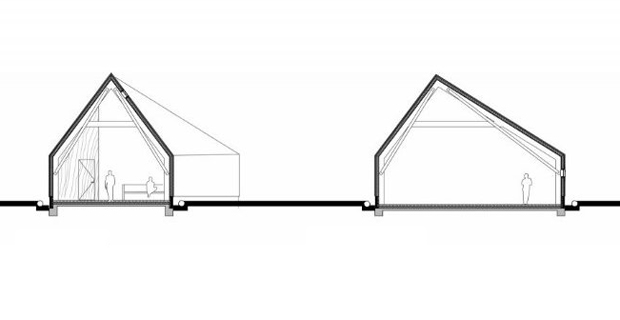

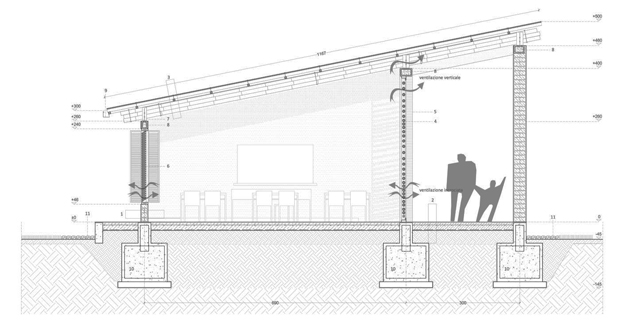

La copertura è costituita da una struttura portante con travi di bambù, lunghe circa 11 metri, su cui poggia una lastra ondulata in fibrocemento spessa 12 mm. All’interno, il tetto presenta un rivestimento di foglie di palma intrecciate. Le 28 travi poggiano su tre punti con luce variabile (6,6m per le aule e 3,3m per il corridoio). Ogni trave è formata da tre culmi di bambù, connessi tra loro con barre filettate. Le travi si collegano con quelle di bordo tramite un sistema di selle in ferro.

Per quanto riguarda gli intonaci, all’interno si sceglie un intonaco di calce, mentre per l’esterno si opta per un intonaco addizionato con cemento e pigmenti colorati per aumentare la capacità di resistenza all’effetto della pioggia battente.

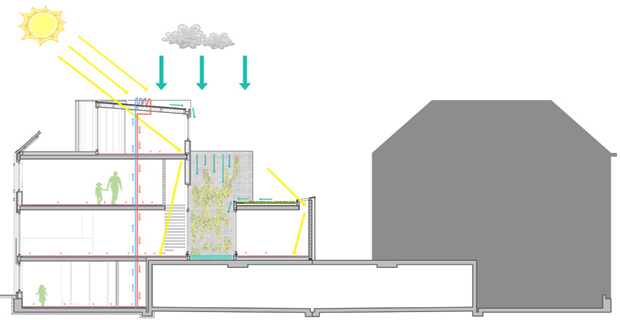

Ventilazione e comfort termico

La ventilazione naturale verticale è favorita dall’altezza di colmo di 5m, che permette la fuoriuscita dell’aria calda; mentre la ventilazione orizzontale è garantita dai diaframmi permeabili in bambù. Il corridoio/portico rappresenta una zona di filtro microclimatico; i setti del portico, infatti, proteggono le aule dal sole e dalla pioggia, anche se potrebbero crearsi dei piccoli problemi in caso di piogge di stravento.

Per quanto riguarda il comfort termico, il tetto presenta un’unica grande falda orientata a nord per diminuire l’angolo di incidenza dei raggi del sole.

La realizzazione della scuola è costata circa 64.000 euro, compresi servizi igienici e pozzo. Alla costruzione hanno partecipato a turno diverse squadre di operai non specializzati, che hanno sfruttato il cantiere come una possibilità per apprendere l’uso dei materiali locali e sperimentare nuove tecniche costruttive.

Consegnare una scuola è un regalo per tutta la comunità, ma insegnare a costruirla è un dono anche per le comunità future.

Questo è uno dei tanti aspetti della pratica dell’autocostruzione.